昨秋、国土交通省が10年ぶりに修繕積立金に関するガイドラインの改訂版を公表しました。

これについては、本ブログでも10月22日のブログでも紹介しています。

<参考記事>

ただ、今回の改定版をよく読んでみたところ、「修繕積立金の額の目安」の計算方法が以前と大きく変わっていることに気づきました。

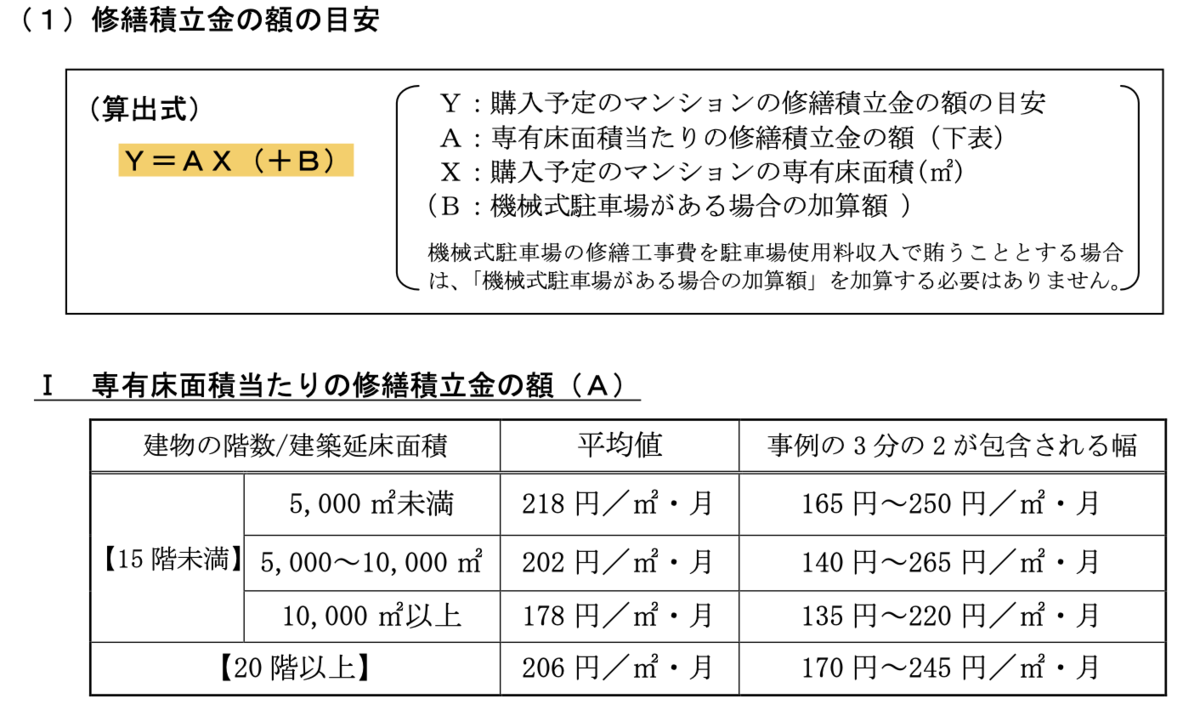

変更のあった箇所を抜粋すると以下の通りです。

【旧ガイドライン(2011年)】

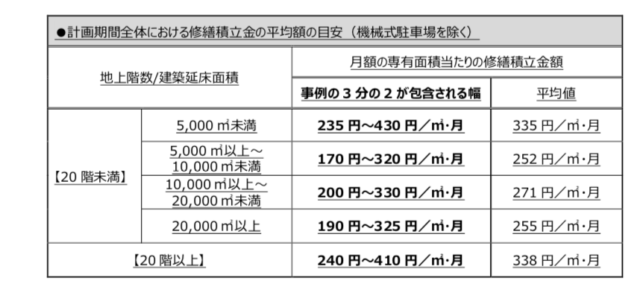

【新ガイドライン(2021年)】

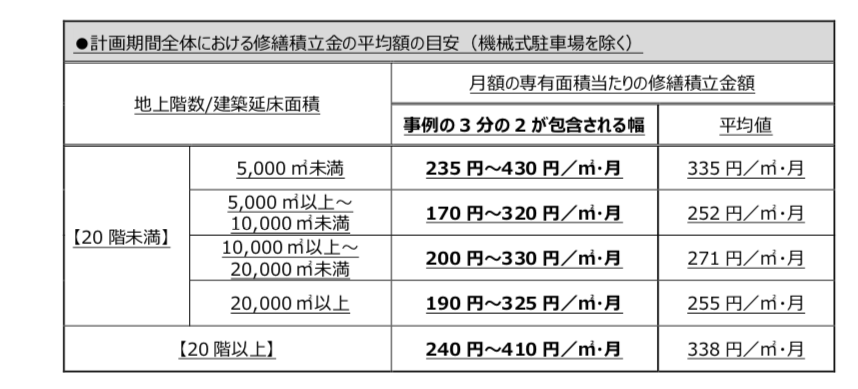

計画期間全体における修繕積立金(m²当たり月単価)の平均額(Z)の算出方法は、以下の通りです。

Z=(A+B+C)÷X÷Y

A:計画期間当初における修繕積立金の残高(円)

B:計画期間全体で集める修繕積立金の総額(円)

C:計画期間全体における専用使用料等からの繰入額の総額(円)

X:マンションの総専有床面積(m²)

Y:長期修繕計画の計画期間(ヶ月)

Z:計画期間全体における修繕積立金の平均額(円/m²・月)

旧ガイドラインとと今回の新ガイドラインを見比べると、

目安の平均値がおしなべて大きく増加していることがわかります。

たとえば、延床面積5,000㎡未満の平均値は

2011年:@218円 → 2021年:@335円

となっています。

その理由として、最初は10年前に比べ大規模修繕工事の単価が上昇したためかと思いましたが、実は目安金額の計算方法自体が大きく変わっていることに気づきました。

駐車場など専用使用料収入からの繰入額を加えることになったのもその一つですが、

最大のポイントは、現時点(計画初年度)の繰越剰余金残高を加算するという点です。

計算方法を変えた理由として、以下の2つのことが考えられます。

1)新築当初の修繕積立金の金額が著しく低いマンションが一般的であることを考えると、その後増額改定されたとしても、直近の徴収額の水準だけでは、長期修繕計画にもとづく今後30年間の資金需要を賄えるか判定するにはデータとして不十分だから。

2)特に既築マンションの場合、築年数の経過や大規模修繕の実施などに伴って繰越剰余金残高が大きく変動するため、その金額の多寡が長期修繕計画における資金収支に大きな影響を及ぼすため。

したがって、ご自身のマンションの修繕積立金の状況をこのガイドラインと比較して目安をクリアしているかどうかを判定するには、以前に比べて少々面倒な作業が必要になります。

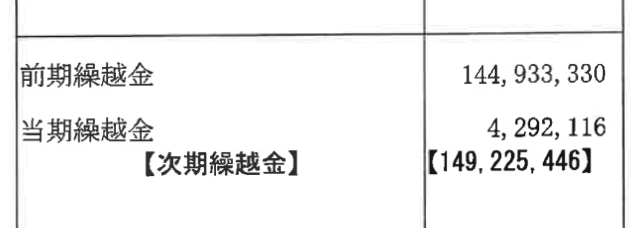

まず、管理組合の最新の決算書を見て、修繕積立金会計の「次期繰越剰余金」を確認してください。

管理組合の総会議案書には、決算の貸借対照表が添付されているはずですから、その剰余金の部で金額を確認しましょう。(下記決算書サンプル参照)

これが、上記ガイドラインの計算式にある「A」(計画期間当初における修繕積立金の残高)です。

次に、その「A」を「総専有面積」(㎡ 全住戸分)と「360ヶ月(30年)」で割った月額単価を算出します。

続いて、現在の修繕積立金の徴収金額(ならびに専用使用料収入の繰入れ分があればそれも加える)の専有面積あたり単価を計算し、上記Aの月額単価に加算すると新ガイドラインの計算式にある「Z」が求められます。

ぜひ一度お試しください。

<参考記事>

村上 智史

最新記事 by 村上 智史 (全て見る)

- マンション管理費の長期滞納問題、知っておくべき解決方法と事前の対策 - 2024-07-05

- エレベーターの修繕工事の見積もりが割高な理由とは!? - 2024-07-05

- タワマンが難しいのは、管理組合の運営が従来方式だから - 2024-06-09